SVX日記

2004-05-30(Sun) ホイールバランス調整

今日は、ホームセンターに買い物へ。出る前、試しにサブノートPCをナビとして載せてみた。以前にソアラで組んでいた鉄材を簡単に組んでカーステの下の空きボックスに刺し、その上に載せただけ。意外としっかりと置けたが、ハンドルを回す手に若干干渉ぎみなのヤバい。もう少しちゃんと組まなければダメか?

ホームセンターでは、吸盤で付ける助手席用のサンシェード(2枚組み)を98円でゲット(安ッ!!)。SVXはガラス面が多いので必須である。少しは冷房の効き具合にも関与するとうれしいトコロ。他には灰皿用のビーズ状芳香剤と自作うちわキットも購入。私はタバコは吸わないが、量で効き目を簡単に調整でき、場所を取らないビーズ状芳香剤が好みなのである。うちわキットは乗車時の熱気排出用で、そのうちSVXらしいデザイン(?)で制作する予定。

ホームセンターを後にし、懸案だった高速道路での振動をなんとかするため、ホイールバランスを取り直しにタイヤ館へ。というか、取り直すもなにも、左のホイールにはバランスウェイト自体がなかったのであるが。案の定「左のホイールは盛大にバランスが崩れていましたよ」とのコメントを頂いた。両方とも25gって結構な量だよね。

ホイールバランスを取った成果を試すため、無理無理高速へ。サクッと90くらい出してみたが、以前から出ていた振動はあっさりと収まっていた。複雑な原因に基づく振動でなくてひと安心である。真のグランツーリスモであるSVXが100程度でブルブルしてちゃらしくないってもんである(※例によって文中の数値の単位には参るです)。

夜に「希望番号インターネット予約サービス」でいわゆる希望ナンバーを申請してみた。9999というクドいナンバーもいいかなぁとも思ったが、スマートなSVXにはサラッとしたナンバーのが似合いそうだと思い直し、排気量である3300を申請した。サイトに行ってフォームを埋めると、メールが返ってきて「予約手数料を払え」とのこと。いまどき決済手段が現金書留か銀行振込だけってどうよ、とか、支払期限が6月1日ってシビアすぎるじゃねーか、と思ったがまぁいいや。とりあえず、楽しみである。

| 本日のデータ | ||

|---|---|---|

| 走行 | +61.7km | 50,754km |

| 高速 | 谷田部→(常磐)→柏 | \750 |

| 有料 | 新大利根橋 | \200 |

| メンテ | ホイールバランス調整 x 4 | \6,300 |

| グッズ | 灰皿用芳香剤 | \619 |

| 助手席用サンシェード x 2 | \98 | |

| その他 | うちわキット | \236 |

| 備考 | 高速快適性大幅アップ→高速誘惑性大幅アップ(?) | |

2005-05-30(Mon) デンパ、再び、出るッ!!

昨日、突如として動かなくなってしまったVHFトランスミッタであるが、原因を考え始めると気が気ではない。もうひとつ予備があるとはいえ、600円もしたアンプICが壊れていたらかなり痛いし、そもそも原因不明というそれ自体が気分が悪い。職場からの帰り道、ずっとそのコトばかり考えていた。

なにしろ一度はちゃんと動いた。ICが壊れたのでない限り、その時の状態に戻せば動くハズだ。一番クサいのは9Vのレギュレータを取り外し、ACアダプタの9V出力を直接突っ込むようにしたという変更。そして最悪なのは、ACアダプタからの出力に突入電流があったために、アンプICが壊れたというシナリオ。もしくは壊れていなくても、ACアダプタの出力がノイズまみれのため、アンプICの出力に悪影響を及ぼしているというコトも考えられる。

なんにせよ、もう一度、仮組みである……が……ダ、ダメだ、動かん。こーなったら、元に戻そう。9VのレギュレータICを再び取り付け、12Vのアダプタから給電するように戻してみる……なに!? 変化なし!? やっぱり、アンプICが壊れてしまったのか。このままウジウジしていても仕方ない、こーなりゃ最後の手段だ。予備のアンプICに付け替えてみよう。失意のなか、ハンダゴテでウリウリして新品のアンプICに載せ替える。

んがッ!! それでもやっぱり動かない……そんな複雑な回路ではないから、もう思い当たる原因はないぞ。ナニか別の要因で、この予備のアンプICも瞬殺してしまったのか? んなアホな……と、何気にRFモジュレータから同軸ケーブルを外そうとした瞬間……ん!? 映った!?

……あー、えー、その、まー、RFモジュレータの同軸コネクタの外側ってグランドじゃなかったの!? よくわからんが、同軸コネクタの網線をRFモジュレータの同軸コネクタの周囲に触れさせた途端、テキメンに映るようになったぞ。うー、先日なんとか映ってたときは、そんな配線にはしてなかった気もするが……まぁ、いーや。高周波回路には鬼が棲むというし、クリップで網線をハサんで軸の周囲に固定し、作業を先に進めるコトにしよう。

ついでに少し距離を飛ばしてみる実験をしよう。テレビからアンテナ線を取り外し、リード線の先に部品の足をハンダ付けしただけ、というナメたアンテナを作る。でもって、テレビのアンテナ入力の同軸コネクタの中心に足を差し込んで、リード線の反対側をカーテンレールに結んで縦に長く張る。この状態ではNHKでさえ、番組内容がようやく判別できるくらいノイジーだ。

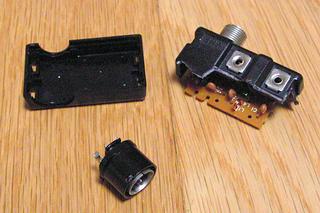

入力用の同軸ケーブルであるが、クリップで止めてある部分をハンダ付けしたいトコロだ……が、デキない。コテの熱量が足りないのか、ハンダが付きにくい金属なのかしらんが、ともかくウマくいかない。仕方ないので、同軸ケーブルが付いている部品をジャンク箱から探してきて、バキバキとバラす。あいや? コレVHFとUHFの混合器のようだ。内部にゴチャゴチャとした部品が載っている。しかも、なんだかイイ感じのコイルが載っているぞ。今回、MAR-8Aという高周波アンプICを使用したのに、RFC(Radio-Frequency Choke)コイルを省略してしまったが、事前にコレを発見していたら取り付けてたのにな。

ちなみにこの、Choke Coilってブツがナニをするモノかワカんなかったので、辞書を引いてみたトコロ「チョーク(=choke coil):直流は妨げずに、高周波を阻止するコイル」だそうだ。電源からの高周波成分をカットするというカラクリか。今回、9VのレギュレータICを外したり付けたりしてバタバタしてしまったが、ACアダプタから直接で9Vを供給する場合、このコイルが意味を持ちそうだ。今回バラした部品は、丁寧にジャンク箱に戻しておこう。

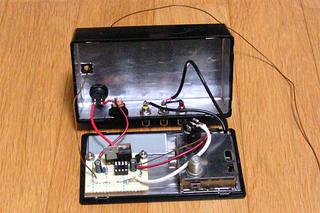

で、コネクタがゲットできたので、イキオイに乗じてイッキにケースへの配線を済ます。一応、すべての信号ラインにはS端子ケーブルのキレッパシから取り出したシールド線を使用した。ちなみにケース外にはステレオっぽくオーディオ端子が赤白両方出ているが、内部ではイキナリ合流させている。RFモジュレータがモノラル仕様だからだ。あしからず。

2006-05-30(Tue) プログラムでサウンドをジェネレートする

昨日、キーボードをキーボード化するためのキー入力部を作ったが、今日は実際の音をサンプリングしてみる……つもりだったのだが、昨日の晩はギターを弾いているうちに眠くなってしまったので、サンプリングしそこねてしまった。サンプル元としては、例のキッズキーボードか手持ちのギターが考えられるが、厳密に言うとキッズキーボードの音色には権利が存在するであろうし……かといって、ギターの音は音長が長く、キーボード用には向かないコトは想像に難くない。

じゃ、どうすりゃいいか? そこでPSGするのである。プログラムで理論的にWAVを生成してしまうのだ。昨日のネタと被るが、オイラは以前にcccdctというWAVカッターを作った。その時に作ったWAVデータのハンドリングを行うクラスを流用して、理論的に矩形波を生成してしまうのだッ!!

1 *** ../cccdct/cccdct Sat Mar 4 20:39:53 2006

2 --- maketone Tue May 30 20:22:30 2006

3 ***************

4 *** 32,38 ****

5 attr_reader :freq

6

7 def initialize(name)

8 ! @file = open(@name = name)

9 @riff = @file.read(4)

10 @tsize = @file.read(4).unpack('V')[0]

11 @wave = @file.read(4)

12 --- 32,38 ----

13 attr_reader :freq

14

15 def initialize(name)

16 ! @file = open(@name = name, 'r+')

17 @riff = @file.read(4)

18 @tsize = @file.read(4).unpack('V')[0]

19 @wave = @file.read(4)

20 ***************

21 *** 344,349 ****

22 --- 344,389 ----

23

24 #-------------------------------------------------------------------------------

25 #

26 + # MakeTone

27 + #

28 + wav = WavFile.new(ARGV[0])

29 + x = wav.get_info

30 + p x

31 +

32 + def wav.set_gain(b, l, r) # 特異メソッドを付加

33 + l -= 0x10000 if l > 0x7fff

34 + r -= 0x10000 if r > 0x7fff

35 + ll = [l].pack('v')

36 + rr = [r].pack('v')

37 + if -1 < b and b < @maxBlk

38 + @file.pos = @top + b * @block

39 + @file.write(ll)

40 + @file.write(rr)

41 + end

42 + c = [l, r].absmax # mixing

43 + [c, l, r]

44 + end

45 +

46 + freq = ARGV[1].to_i

47 + span = 0.8

48 + maxs = wav.freq * span - 1

49 + step = wav.freq / freq

50 + gain = 0x2000

51 +

52 + (0..maxs).each {|i|

53 + gg = 0xffff - (g = gain * (i - maxs) / maxs)

54 + if(i % step > (step / 2))

55 + wav.set_gain(i, g, g)

56 + else

57 + wav.set_gain(i, gg, gg)

58 + end

59 + }

60 + wav.save_phrase(0, maxs, "wav/#{ARGV[2]}.wav") {|dmy| }

61 +

62 + exit

63 +

64 + #-------------------------------------------------------------------------------

65 + #

66 # Main

67 #

68 Curses.init_screenちゃんとクラスとして作っておくとホントにラクできるね。cccdctのWavFileクラスに、ほんのちょっと手を加え、get_gainメソッドの逆にあたる、set_gainメソッドを特異メソッドとして実装する。あとは、周波数を考慮して矩形波を刻んでやったら、既存のsave_phraseメソッドを呼び出せばWAVファイルが書き出される……たったの40行程度の追加で目的が達成できてしまった。試しに再生してみたところ、単なる矩形波だと耳に痛いので、減衰するように修正して……おぉ、正味1時間で任意の周波数のWAVデータを作成するツールができてしまったッ!!

1 #!/usr/bin/ruby

2

3 key = Array['A', 'A#', 'B', 'C', 'C#', 'D', 'D#', 'E', 'F', 'F#', 'G', 'G#']

4 fb = 55.0

5 (0..60).each {|k|

6 f = fb * 2 ** (k * 1.0 / 12)

7 us = 1000000 / f

8 printf "./maketone cccdct_temp.wav %5d %3s\n",

9 f + 0.5, (k / 12).to_s + key[(k + 3) % 12].tr('A-Z', 'a-z').gsub(/#/, 's')

10 }system("play wav/#{table[key][1]}.wav &")2009-05-30(Sat) LPICレベル2を受験す

前回、LPICレベル1を受け(させられ)たのは、3年半も前の話だ。読み返すと「ロクでもない試験だ」と書いてある。そして、今もやっぱりそう思っている。なにが悲しくて、manコマンド一発で出てくるようなオプション類を暗記せにゃならんのじゃ。

201/202は難しいというウワサであった。しかも、この4月に試験問題がリニューアルされたらしい。RAIDはmdadmになっているし、bindは9がフツーだし、mailはpostfixがメインになっている(ような気がする)。

ウチは職場が職場なので、参考書があちらこちらに転がっている。しかし、いずれもリニューアル前に出た参考書。新しい試験範囲には対応していない。んが、出た。リリース3対応の参考書。でも、試験対策にしか役に立たない書籍に数千円は高すぎる。そんな金があったら、詳解Linuxカーネルの第3版なりLinuxカーネル2.6解読室を買うっつーの。

試験自体は割と余裕で受かった。でも、参考書の練習問題だけでは、ちょっとキビシい感触。xxxのポート転送を設定する問題とか出るし。そんなん覚える必要もないし、覚えるべきでもないだろう? 選択肢が出ているから推測で選んで、たぶん正解したとは思うけど……

とはいえ、落ちると面倒なコトになりかねなかったので、合格して、それなりにホクホクと家に帰った。で、ひさびさにキーボードを洗う。昨日、職場で使っている2号機にお湯を少しこぼして、キーが一時的に反応しなくなってしまったので。

前回、洗ったのは2年前だ。今回、バラし方をすっかり忘れていてまいった。矢印で示したネジは、ハズし忘れに注意だ。今回、黒く塗っておいた。

最近、どうも物忘れが激しい。なにかにつけて「作業に伴って必ず目に入る場所に記録を残す」というクセがついてきている。ちょっと情けない気もするが、これも技術者の成熟の一要素(中年力)かもしれないな。

2013-05-30(Thu) 新しい世代、か

あまり、政治関係には興味がないのだが、今日「秋葉原での任意の職務質問、違法と認定」などという記事を見て驚く。携帯工具を持ってただけで書類送検されることがあり得るのか、と。

「<外れ馬券訴訟>大阪地検、控訴へ…脱税額大幅減額に不服」という記事にも驚く。人ひとりの人生を無茶苦茶にしておいて控訴って、ゲームじゃないんだぞ。

「遠隔操作ウイルス事件」に対する警察の動きは不透明なままだし……「東京都の有害図書条例」の成立や「痴漢えん罪事件」の蔓延から「何か」は始まっていたのかもしれない。現在進行形の「児童ポルノ禁止法」についても、納得のできない点が多すぎる。これから目にできるのは「曲げられた作品」ばかりになるのだろうか。それともすでになっているのか。