SVX日記

2005-06-02(Thu) 起き抜けにハロを設計する

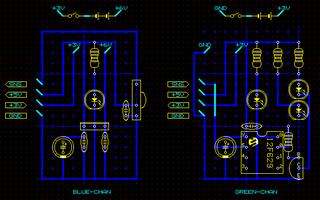

なんだかもーワケワカらんが、朝4時前に目が覚めてしまった。確かに昨日は23時頃に寝てしまったが、それにしても睡眠時間が短くはないか? 朝型生活をすると睡眠時間が短くて済むのだろうか? あらゆる意味でコワれかけているのではないか、オイラ? なんにしても、目が覚めてしまったのだから仕方ない。うーん……朝から酒を呑みだすワケにもイカンし……ハンダ付けでもするか!? ……いや、昨晩の「赤外線リモコン信号リピータ」の回路図(手書き)を元に、いつものようにBschで実体配線図を起こすことにしよう、そうしよう。そうすりゃ、今晩からハンダ付け作業に入ることができるしな。

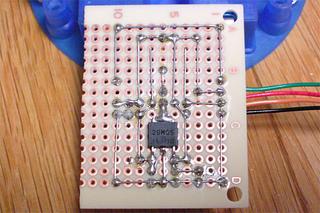

うーむ、必要以上に線を引き回しているような気もするが、まぁイイや。いつもはギリギリの大きさの基板にクッチャクチャに部品や配線を押し込んだりするコトが多いのだが、余裕があったらあったでムダな配線だらけにしている気がするな。もう一度ブラッシュアップしようか……動けばイイかぁ……イイや。一応、完成。ファイルのタイムスタンプが5:30だにゃにゃにゃにゃ〜(壊)。

仕事の帰りに、昨日のリベンジを果たすべく、近所でシールプリントの機械のある場所へ……あったッ!! よっしゃッ!! 持参してきたコンパクトフラッシュを挿して……挿して……挿してぇ……挿じて……挿じで……壊れとるやんけッ!! コンパクトフラッシュを何度挿し直しても、ウンともスンとも反応しない。頼むってばよぉ〜。

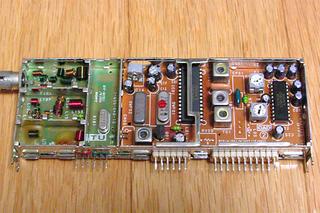

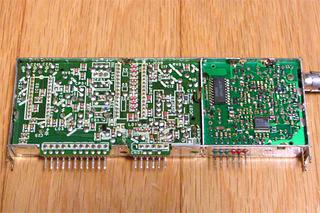

帰宅し、手持ち無沙汰に任せて、昨日のチューナモジュールのフタを開けてみた。うわぁ〜、ギッシリだ。表側の入力端子付近はコイルだらけ。裏側は表面実装部品がこれでもかと密集している。比較的マトモなのは基板の表側の茶色の部分。そこに目立つのはふたつの大きなICだ。左にはCXA1446S、右にはCXA1491Sというマーキングがある。むぅ。オイラの記憶が確かならば、コレらはSONY製の映像関連のチップだ。

早速、データシート検索サイトで調べてみる。CXA1446Sの方はDatasheetArchiveと、DataSheet4Uの両方で発見することができた。どーやら、CXA1446Sは映像信号の変換をツカサどる石っぽい。フムン。このデータシートを参考に配線を辿っていけば、外部に出ているピンのどれがビデオ信号でどれが音声信号かぐらいはわかるだろう。

一方でCXA1491Sの方はデータシートを発見することができなかっが、たぶんこっちは選局を司る石なのだろうと推測する。最近のチューナの選局(受信周波数設定)は、I2Cバスでデジタル設定するのが常らしいので、類似の石が発見できれば、あとは秋月の資料を参考に試行錯誤でどうにかなるんじゃないだろうと思う。なんだか石の仕様がわかったら、テレビの完成がイッキに近づいてきた気がするぞ。うききっ。

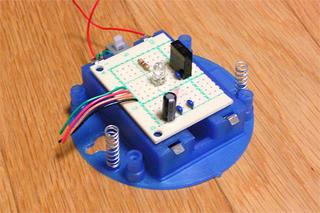

ふと息抜きに(?)、先日秋葉で入手した、謎のアイテムをバラしてみた。うーむ。シンプルにもほどがあるぞ。モノラルプラグとLEDが直結してあるダケじゃねーか。ちゃんと試していないが、可視光で光るワケではないらしい。やはり赤外線LEDなのだろう。35円で赤外線LEDとモノラルプラグか。ガワがうまく利用できれば、オモシロい買い物になるかもしれない。

2008-06-02(Mon) Fedora9、インストールチューン

さて、先日から「Windows環境からの独立」を目的に、ジャンクのThinkPadX40を入手したり、そのHDD事情に絶望したり、SSD化したり、その遅さに驚愕したり、Fedora9を導入したり、その勝手の悪さに爆発したりしているのだが、ようやく「ほぼ独立に成功」することができた。

世にはアンチマイクロソフト野郎が溢れており、スラドに関連するトピックが上がる度に荒れているが、アンタらブツブツ言いながらも使ってんじゃあねぇの? 自分が脱出してしまってから見下ろすようでなんだけど、孫悟空ってぇ話、知ってるよね?

今回のインストール先は、16GBのコンパクトフラッシュという特殊な環境だ。まぁ、決して広くはないが、狭すぎるというわけでもない。どちらかというと、問題はライトアクセスが遅いことだが、安いコンパクトフラッシュを使う以上は覚悟する必要がある。

Disk /dev/sda: 16.2 GB, 16240345088 bytes

255 heads, 63 sectors/track, 1974 cylinders

Units = シリンダ数 of 16065 * 512 = 8225280 bytes

Disk identifier: 0x000148b6

デバイス Boot Start End Blocks Id System

/dev/sda1 * 3 1410 11309760 83 Linux

/dev/sda2 1411 1462 417690 82 Linux swap / Solaris

/dev/sda3 1463 1974 4112640 83 Linuxミソは、先頭パーティションを3シリンダ目からにしているトコロ。このページによれば、フラッシュメモリの破壊はブロックの先頭に出る傾向があるそうだ。一般に、デバイスの先頭にはマスターブートレコードがあり、ここが壊れると、デバイス全体がゴミになってしまう可能性がある。

先頭がそんなに書き換わるか? というと、おそらくはかなりの頻度で書き換わる。というのも、先頭のすぐ後ろには、ext3ファイルシステムのスーパーブロックがあり、これは数十秒に一回程度の頻度で書き換わる性質があるからだ。半分は推測だが、フラッシュメモリは、数バイトを書き換えるだけの場合でも、ブロック全体を書き直す必要があるはず。そうなると、スーパーブロックが書き換わる時には、周辺数10キロバイトも書き直されると思われ、先頭のMBRもトバッチリを受ける可能性が高い。

よって、余裕をみて先頭2シリンダを空けておくワケだ。で、もし3シリンダ目が壊れたら、今度は4シリンダ目からフォーマットしなおして使うのだ。この推測が正しいのか、ホントに効果があるのか、それはわからんが、まぁ、やっておいて損はないだろう。

ちなみにこのような変則的なパーティショニングは、Fedora9のインストーラであるanacondaでは不可能だ。よって、事前に別のマシンか、レスキューモードを利用するなどして、fdiskを使って切っておき、anacondaからは領域の「用途変更とフォーマット」という形でインストールを進める必要がある。

で、インストールだが、X40にはディスクドライブが付いていないので、PXEブートを利用して、ネットワークインストールを行う必要がある。これまた母艦を用意して、dhcpサーバ、tftpサーバ、httpサーバを立て、Fedora9のisoイメージをhttpアクセスできるようにしなければならないのでひと苦労だが、この方法はそこいらにあるので省略。

インストーラが立ち上がったら、日本語環境、英語キーボードを選択して、最難関のホスト名決めだ。うーむ……(小一時間経過)……よし、色が黒いからカラスということにして「raven」としよう。赤い「suzaku」も一応は鳥なので組み合わせもいい。

ちなみに、安物のコンパクトフラッシュはライトアクセスが劇遅なので、インストールには異様に時間がかかる。私が計測した限りでは、0:20開始、4:47終了だった。普通の人は、寝る前に開始して、翌朝まで放置しておくのがいいだろう。

2014-06-02(Mon) シャア専用金玉、完成

金色は、かなり前にマウスを塗った時に使ったスプレー、腕は「ABSは割れるから塗るな」とあったので、アクリルガッシュで黒に塗った。

2016-06-02(Thu) 真空じゃない、断熱じゃない、マグボトルのことさ

長らく愛用していたサーモスの真空断熱保温水筒だが、ついこないだズタ袋に放り込もうと思ったら、手に違和感が……冷たい。

冷たい麦茶を入れているのだから当然……ではない。なにしろ、その強力無比な断熱性能によって、外側に温度が伝わることはないはずなのだから。とりあえず、そのまま出社したが、着いた頃には外側が結露しまくりで、中のお茶はほぼ常温に。

最近、ますます腹が弱くなっているので、こりゃ丁度いい……のか? コンビニなどでの常温販売も流行ってきているしな。とはいえ、多少なりとも冷たい方がいいんだよな。長らく使っているとこんなことも起こるのねぇ。よく見ると、底付近の側面部にクラックのようなものが見つかった。これかな、原因は。

買い物の履歴を調べたら、この製品を購入したのは2007年8月と出た。実に9年だ。さすがに、これだけ長らく使ったら壊れてもらっても文句はない。むしろ、そんなに持つのならば、喜んでもう一度、買わせてもらいますわ。

2017-06-02(Fri) 本格的結石の製作

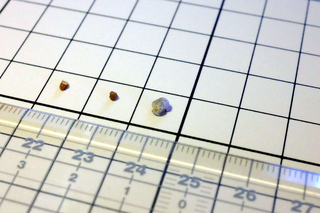

6年弱前、結石の製作を体験したので、その後は対策としてカルシウム補給のため、毎晩100ml、しっかりと牛乳(乳糖不耐症向け)を飲んできた。しかし、半年強前に、同レベルの結石を排出してしまい、ガッカリした記憶がある。しかし、今回は「体験版」って感じじゃないぞ、これは……ぐもももも。

帰宅途中に激痛になってきて、自宅を目前に歩行困難なレベルに。結石については先輩のスーパークリエイタであるオヤジに相談の電話をするが、酔っていてヘラヘラしており、あまり役に立たない。どうにかこうにか家に転がり込んでウンウン唸る。しかし、しばらくすると痛みが引いてきた……抜けたか!?

翌日の水曜日の朝、痛みが出ていない隙に泌尿器科に行くと、やはり結石とのこと。レントゲンから直径3mmくらいとわかる。前回の倍の大きさだ。ここまでくると、体験版のレベルでなく、キッチリと製品版といったところか。しかし、位置はまだ上流の方とのこと。結石を排出しやすくする薬と、鎮痛剤のロキソニンをもらって帰宅。しかし、夕方からまた激痛。鎮痛剤なんて効きやしねぇ。

寝ている時にも痛みを感じているためか、妙な夢を見る。車で自宅に帰る段になって、カーナビで帰宅ルートを検索すると、狭い道を山の向こうへ抜けるルートしかないと出るが、その途中、居酒屋の中を通り抜けるので注意とある。実際に向かってみると「居酒屋 TURU HALL」という暖簾を掛けた店が道を塞いでおり、そこを車に乗ったまま通り抜けることに。慎重に進むが、あまりの狭さに客の足を踏んでしまい「イテェ!」と怒られる……これ、どう考えても尿路結石のイメージそのままではないか。しかも「THRU HALL」て、我ながらシャレがキツい……。