SVX日記

2005-06-18(Sat) 「イエローちゃん」開発開始

昨日、準16エリアに初侵攻したゼビウスであるが、なんだが突然に音が出がシブくなった。ウチのテレビはかなり古く、だましだまし使っているので、テレビ側に問題があると思い込んでいたのだが、ゲーム機の映像音声ケーブルの根元をイジると音声が復活する傾向を発見した。どうやら、音が出ないのはゲーム機側の問題のようだ。

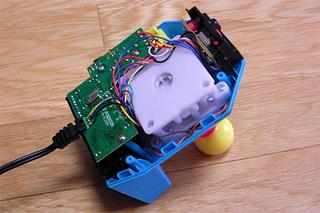

こーなったら、バラすしかないじゃないかッ!! などと叫びつつ、ウキウキしながらバラす。すると、小さなゲームカートリッジが5本刺さっている基板が出てくる……ワケはないが、意外と中はミッチリと詰まっていた。ほとんどはジョイスティックの根元の部分だ。

できれば、ケーブルトラブルの修理と同時に、手が痛くならないように、ゼビウスのザッパーを押しっぱなしにするスライドスイッチを付加したいトコロだ。欲を言えば、軽い連射機能もあると助かる。あぁ、また工作ネタを思いついてしまった。プロジェクトウェイテイングリストに追加しておこう。ワクワク。

さて、午後は再びカミさんと近所を散歩。先日発見したブラシの木は使い込まれたかのようにヤセていた。相変わらず、ブラシを擬態するコトに徹底している(?)。あっぱれ。

陽気のよすぎる中、ポクポク歩いてノドが渇いたので、コンビニへ。うおぉっと!! オイラの好きなe-maのど飴の大箱を発見。フツーに大箱を売っているのは初めてみたよ。2箱だけ購入。これで当分は仕事中に禁断症状に苦しまなくて済む。うほほ。

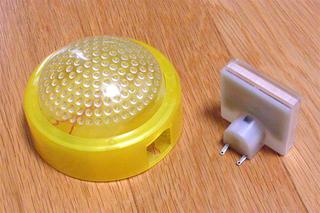

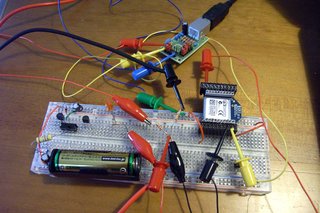

で、先日ハロを完成させ、そのガワの電子工作への適応性の良さを存分に発揮した「タッチライトミニ」であるが、更に追加購入する。なにしろ1個50円である。今回はピンクとイエロー。ピンクのチョイスは、まさに「ピンクちゃん」であるから、その筋の人なら当然のチョイスと思うであろうが、イエローのチョイスにもそれなりの意味がある。ま、それについては徐々に明かしていくことにしよう……

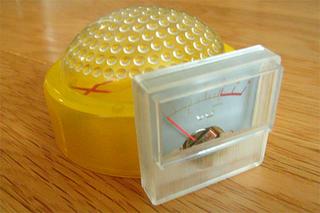

……などと、もったいつけつつ、イキナリ加工を開始してしまうのであった。今回製作するガジェットはアナログメータによりレベル表示を行う機能を有するので、以前にジャンクで入手したアナログメータを取り付けるための穴を空ける……のだが、以前にも書いたように、このガワは「削り」加工が非常にやりにくい。ただ、カッターで徐々に削ぎ落とすようにする加工なら、なんとか可能である。よって、ドリルで下穴を空け、リーマで広げ、あとはカッターで少しずつ周囲を削ぎ落とすように穴を広げる。ちょっと苦労したが、しばらくの後、正面にポンとアナログメータを取り付けるコトができるようになった。

2009-06-18(Thu) 技術書についてブッてみる

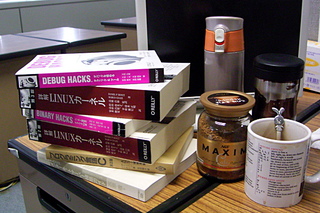

先日、そんな金があるなら買いたい本がある、などと書いたが、本屋で立ち読みしたDebug Hacksが想像以上に面白そうで、これを機に詳解Linuxカーネル第3版と併せて買ってみることにした。いやなに、オライリー・ジャパンから直接購入する場合、1冊だけだと送料300円かかってしまうのだよね。オイラは、普通ならなんでもかんでもアマゾンで買うのだけど、今回ばかりは、その筋の関連でオライリーに直接に注文すると割引が効くもんで、欲しい本が2冊揃うまで待ってたような、そうでないような。

それはそうと、私の目に止まった限りだが、アレゲな連中はやたらと技術書を買い漁るものらしく、昼飯を削ってまで、とかいうカキコミをよく見る。しかし、個人的には、何をそんなにまでして買いたい本があるのだろうと不思議に思っているのが正直なトコロだ。事実、ここ数年、オイラは本屋に行っても、欲しいと思う本なんてほとんどないのだよね。

まぁ、興味のない分野が多いというのもあるんだろう。OSはLinux、環境は各OSS、言語はRuby、マイコンはPICと、ひととおり習得してしまうと、オイラが何かをやりたくて、それに伴って、新たに本で仕入れなければならない体系的な知識というものは「もうほとんどない」のだ。いずれも、資料はオープンになってしまっているし、いくらでもWebから情報が得られる、このご時世だし。

逆にいうと、詳解Linuxカーネル第3版に関して言えば、共用の本棚にもあるけども「敢えて買った」ということになる。本棚に取りに行くのがオックウだから調べない、というのを避けたかったからだ。事実、第2版も、同様の状態で敢えて買い、十分に活躍してもらっている。

なお、オイラのコダワリは「買ったらサッサとカバーを捨てること」である。話によると、あのペラペラとしたカバーは「本屋の流通の都合」で付いているものらしい。返本された際、汚れていたら交換して「見た目を復活」させ、再度、書店に並べるためだとか。

読んでいるとズレたりし、戻すのに手間取ったり、スポーンと抜けて床に落としたり、イラつくコトこの上ないので、時間や脳力の節約のためにも、みなさんも買ったらサッサと捨てることをお勧めする。カーネルの本などは、かなり厚さであるから、下手にスポーンするとツマ先を骨折する可能性もあるし。

ちなみに、Binary Hacksは、実用というよりは、読み物として非常に面白かった。奇しくもOh!mzクサいというべきか。

その下の、プログラミング言語Cは、振り返ると中古で再入手したものだが、結局のトコロあまり読んでない。これも、ヒマな時の読み物としては面白い。

一番下の、ADSLによるLinuxインターネットサーバー構築ガイドは、オイラが初めてLinuxをイジる際に買ったもの。なかなかどうして、始めるに当たっては過不足なく十分に練られた内容で、なかなかの名著である。Linuxにおいては、私の知識のベースなので、縁起物として一番下に敷いてある(?)。

……などと、ブックレビューのつもりが、書籍媒体の否定に近い内容になってしまったが、なにしろ電子工作が好きで、本屋では頻繁に関連コーナーを眺めつつも、未だに購入した書籍は、電子工作という趣味自体を始めるに当たって購入した図解・わかる電子回路「だけ」というオイラだからなぁ(雑誌は除く)。これは今でも時々は読み返す……いや、面白い本があれば買いたい気持ちがないワケではないんだけどさ。

2025-06-18(Wed) あのラップタイム表示を再現したい

とりあえず、ラップタイムの計測はできるようになったが、表示がイマイチ。最終的に目指すのはコレ。

元となる時間情報は、1/60秒を元にした、1/1000秒の時計。それを文字列情報に変換したいのだが……

0.012

0.123

1.234

12.345

1:02.345

1:23.456strdtime: (tsc1000, nfrac = 3) ->

strmin = ' '; zpad = ' 000'

(min = Math.floor(tsc1000 / 60000)) and (strmin = min + ':'; zpad = '0000')

strmsec = String(tsc1000 % 60000)

strmsec = zpad.slice(0, 5 - strmsec.length) + strmsec

strmin + strmsec.slice(0, 2) + '.' + strmsec.slice(2, 2 + nfrac)